今日のテーマは「絵を学ぶメリットは何か?」です。

絵を描いたり学ぶことはただの「道楽」だと思っている人達もいます。

それは衣食住の最低必需品に結びつかない訳ですから、、、

ですが、、、絵を学ぶことや描くことがただの「道楽」でしたら

学ぶ価値はあまりないということになります。何故なら道楽とは

ヴィトンのバックを買って満足するような消費世界のようなものだからです。

ですが絵を学ぶとはそのような単なる自己満足の世界なのでしょうか?

日本と韓国と南米の芸術産業を比較すると

まず第一に、、、ある国の中での「芸術産業」が大きくないと「芸術的な行為」はビジネスではなく趣味として見られやすいということです。例えば自動車産業は日本でとても重要な位置をしめていて自動車会社に勤めている自体で信頼が得られやすいですよね。

しかし、、、、「中南米に生息するトカゲを売るビジネスを日本で展開しています。」

となると本当にそれでお金稼げるのかな?って思われるわけです。

私が以前韓国に住んでいる時に驚いたことがあるのですが、

韓国では美術教室や予備校というのがある程度産業規模があるということです。

それは日本よりも産業規模が大きいと感じました。そして日本よりも受講料が高かったりします。

何故かというと韓国では、良い大学にいくとか、学び事をするというのが人生のステータスになっているからです。だから両親は子供にそのような学校に高いお金を投資します。ですから塾の先生というのは韓国では一定の認知度があるわけです。「スター講師」といって1時間講義するだけで数10万円を稼ぐ人もいます。ですが日本で美術の塾の先生といってもあまりピンときません。

つまりそれが道楽にみられるかどうかは、それがビジネスに結びついているかどうかによって判断されるという面があります。つまり絵を学ぶことが将来的にビジネスに結びつくのであれば価値がある見られ、そうでなければ道楽みたいな価値観ですね。

私は南米に三年程住んでいたのですが、

その時に感じたのは日本に比べると絵を描く人が少なかったり、ギャラリーの数が少なかったり、絵を描くという行為は何か、、、趣味でしかないというような風潮を感じました。

もちろん国民的な芸術家がいたり、有名なアーティストもいて尊敬されています。

ですが一般的には趣味という感じで捉えられていて、最優先ではないのです。

この認識の違いは芸術の産業規模が影響していると言えるでしょう。

ですがそういう話をすると、、、

お金が第一でその下での営みという話になってきてしまいます。

芸術の経済効果と文化の結晶

二つ目に

芸十的な活動は(絵画、デザイン、音楽など)はある国の文化形成において重要な役割を担っているということです。これを理解するのは芸術文化が国の中でどのように表れているのかを知る必要があります。

例を挙げて見ましょう。

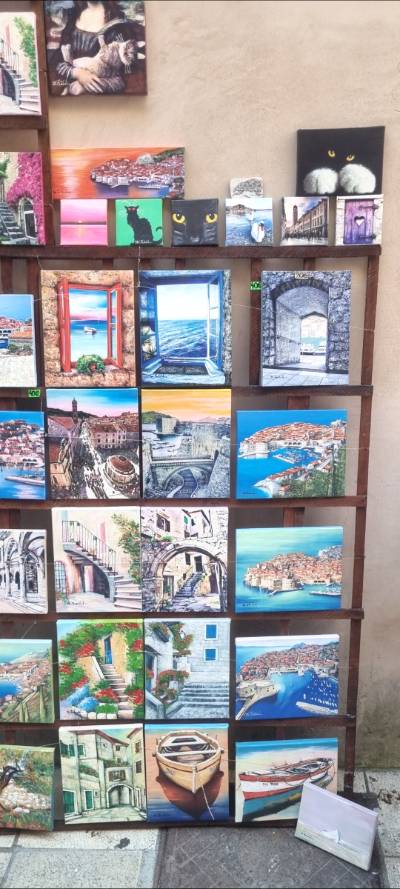

私がヨーロッパのクロアチアのドゥブロヴニク(魔女の宅急便や紅の豚の舞台)に行ったときの話です。

そこはクロアチアの中でも一番の観光地で、世界中から観光客がきていて、特に旧市街はものすごい人だかりでした、、、物価も他のクロアチアの地域の3倍です。

なぜそこまで人が訪れてくるのか?

それは一目瞭然でした。「街がカッコイイ」からです。

特に旧市街は世界遺産であり、城壁に囲まれています。石畳の街道にオレンジの屋根、お城、

そして青い海と船!

景観は一度見たら忘れられないほど「芸術的」でした。

つまり街全体が「ドゥブロヴニク=芸術作品」として調和していたわけです。

それはまさに総合芸術といえる街で次のような要素を含んでいました。

①建築(城壁、教会、家、食堂)

⓶絵画(壁画、油絵、アートギャラリー、美術館、お土産屋さんのポストカードなど)

➂デザイン(ポスター)

④彫刻(噴水、レリーフ、石畳、彫刻、お土産屋さんのアクセサリーなど)

⑤音楽

⑤レストラン

これらはどれも芸術的な要素です。

そして街を「美しく」するわけです。

人気のある映画や音楽には多くの芸術的要素が詰まっているのと同じようなものです。

つまり芸術性と経済効果は密接に結びついているわけです。

経済が安定しないとこれらの芸術的要素も発展しないのですが、、、

芸術的要素が発展すると経済効果もあるという相互補完的な関係でもあるわけです。

芸術が社会発展の全てではありませんが、重要な役割を担っているのは確かです。

そしてある国が自分の国を紹介するとき何をもって紹介するでしょうか?

それは「文化」です。日本だったら着物文化、茶道文化、書道文化、日本画などを

誇らしい国の「果実」として紹介するのではないですか。

誇らしい木からは誇らしい木の実ができ、

栄養の足りていない木からは栄養の足りていない実がなります

文化はある国の結晶です。

それは芸術作品として形をもって現れ、

作品(実)はその背後の文化・思想・哲学を語ります。

精神的満足と絵

三つめは、、、

精神的な満足感です。

人間は自分が成長したと感じた時に満足感を得ることができます。

では絵を学ぶここと精神的な成長には関係があるでしょうか?

成長には必ずある種の苦痛が伴い

苦痛無しに得れるものに自分を成長させてくれるのものは殆どありませんよね

例えば高級バッグを買うとか、試験で点数を取らずお金とコネで大学に入るとかですね(笑)

絵を描くには体と手を沢山動かす必要があり

形や構図を直す、明暗を付けたり、表現する勇気が必要であり

新しい作品を描くにも不安を克服する必要がある

妥協すれば妥協しまくれるのですが、、、

良い作品を描くには努力と克服が必要です

絵を描くことはボードゲームをするようなものと思っている人がいるのですが

そんなに簡単にできるものではないですよね

結局、上に書いたような克服を通過しながら

体は様々な健全なホルモンを生成します。

SNSがくれる一時的なドーパミンホルモンではありません

人生とは理想を形にしようとする行為

このように考えると

芸術的行為とは結局は人間らしい行為ということになります。

さらに人間は目に見えない彼らの理想を形にしたいという夢を持っています。

人生で20代はこれをして40代までにこれを成して老後は何をするかなど、、、

すべてはその理想を形にして実現しようとする行為ですよね。

結局は、形無いもの(Ideal)を形にしていくという行為が「生きる」という行為ではないかと思います

自分の夢に共感してくれる人には親近感を覚えますよね

これは、まだ形にできていない「自分の形」を認めてくれる人だからだと思うのです

形はまだ現実化できていないだけで、持っているわけです

ですが、、、その形さえも否定してくる人が世の中にはいます

そしてその形を現実化するには時間がかかります

美術にしろ彫刻にしろ

それらは形をどのように現実化していくかということを学びます

その現実化していくという過程において

難しさを感じたり、克服を必要とされたり、挑戦を必要とされるのですが

その過程自体が人生哲学と結びつく行為だと思います。

まさに「絵画は多くの思考をする」という言葉の所以です

絵を学ぶことは単なる道楽ではないでしょう

→オンライン絵画教室はこちらから

コメント