印象派とは結局なんだったのか?モダニズムと量子力学との関係

ご存じの通り印象派は1870ー1880年代にフランスで盛んになった運動です。

先の写実主義の次のムーヴメントです。→写実主義に関してはこちらから

エドゥアール・マネ(1832ー1883)

クロード・モネ(1840ー1926)

ルノアール(1841ー1919)

カミーユ・ピサロ(1830ー1903)

エドガー・ドガ(1834ー1917)が有名ですね。

印象派とはよく瞬間の光をとらえようとした画家たちだと良く説明されますが、それだけだと表面的で深みがありません。このブログではもっと美術史の本質を捉えていきます。

チューブ絵の具の開発(科学)

チューヴ絵の具の開発は1841年にイギリス在住のアメリカ人画家ジョン・ランドによってそのモデルが発明されて、野外でも絵の具を持ち運んで絵が描けるようになります(pleinーair/戸外制作)。これが野外スタイルの印象派の画家の必需品になったのです。つまりアトリエにこもって想像にたよって描いていた主題から、直接現地に体を動かして行き、描けるようになったわけですね。これは身体の要求に絵の具(科学技術)が答えられるようになったのです。

この世界は3次元空間と物質の制約があります。つまり描きたいものや、どのように描きたい!というのがあっても、、、科学技術の不足からそれを満たすことが、昔は出来なかったのですね。

主題の変化「写実主義より現実・自然」に密着している

主題の変化

⓵中世絵画→宗教的・歴史的・王族の過程

⓶写実主義→現実・自然

➂印象派→より現実・自然・社会

⓸ナビ派・後期印象派→現実・人間の内面・思考

宗教的・歴史的・王族の過程

現実・自然

より現実・自然・社会

現実・人間の内面・思考

写実主義の時代から絵画の主題は変化しました。つまり、宗教的・歴史的・王族の家庭→庶民の日常(現実)を描くようになったんですね。この流れを印象派の画家も受け継いでいます。モネは現実の自然(睡蓮やいろいろな風景)を外に出て描きましたし、ドガはバレリーナという現実の仕事を主題にし、ピサロはとにかく自然ずくし、ルノアールは主題がブルジョア的な貴族層の日常を描いています。その後のナビ派や後期印象派(ゴッホ/ボナール/ムンク)になってくるとより主題が人間の内面や思考にフォーカスを当てるようになってきます。ようは、、、美術史というのは何をどのように描くべきか?という主題を求めて彷徨ってきた歴史なのです。

絵画史においてこのような日常を主題にするとは画期的でした。というか産業革命による経済や科学の変化は日常に大きな変化をもたらしたので、目の前の現実が魅力的になってきたから、それを主題にし始めた、、、というほうが分かりやすいかもしれません。

色彩とモダニズム(思想・哲学)との関連

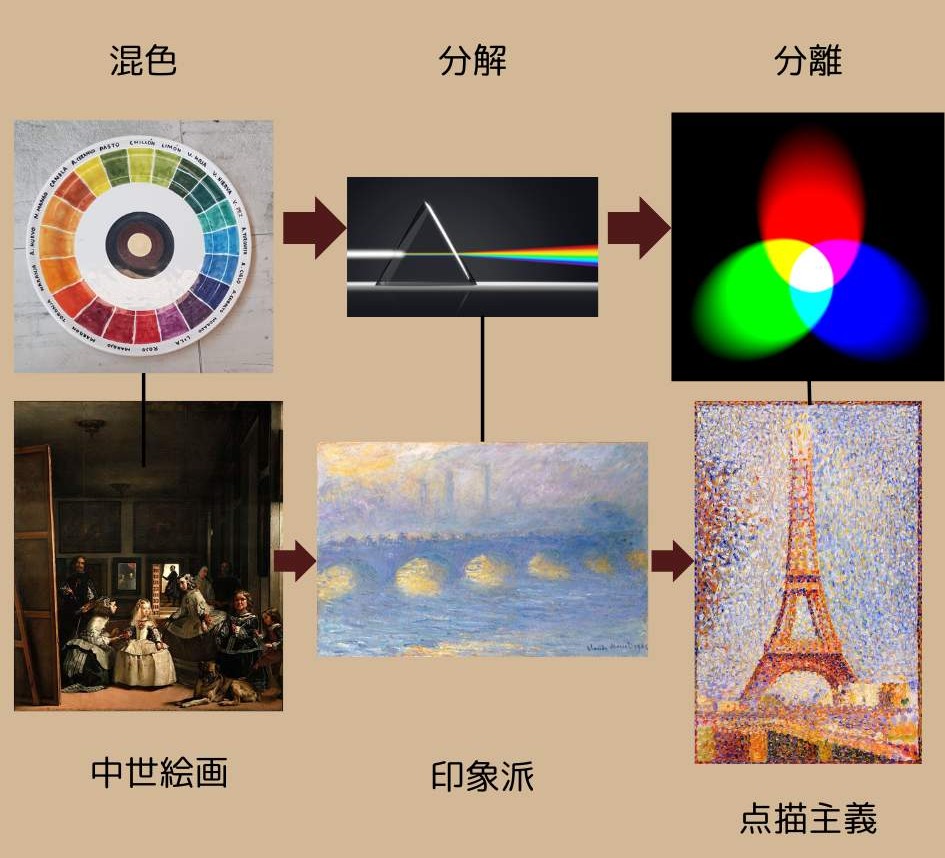

モダニズム的観点から見る混色のスタイル

⓵中世絵画→混色

⓶印象派(1870ー1880)→分解

➂点描主義(新印象派1880年以降)→分離

ある運動の存在意義を見出すにはその前後の運動と照らし合わせて考察するとよく見えてきます。

これは色の混ざり方は⓵減法混色と②加法混色があります。⓵減法混色は絵の具のように、物質をまぜまぜしたときに結局色は黒になりますよという混ぜ方です。色黒というのはあらゆる波長の色を吸収します。中世の絵画の色は暗く黒やイエローオーカー色をよく使い色が暗いですが、これは減法混色の代表例です。

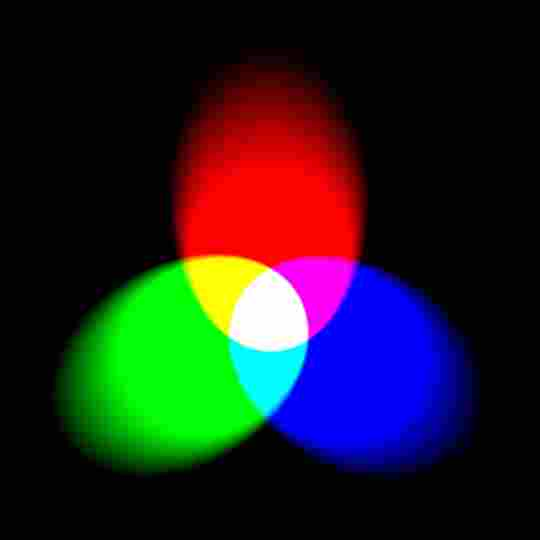

⓶加法混色は光の色の混ざり方で、いろんな色の光をまぜまぜすると白になりますよという混ぜ方です。つまり「光の色」を追及するならば、、、絵具をまぜるなという話になるわけです。まぜると黒に近くなって濁っていくからです。それよりは違う色を隣り合わせに置いて、遠くから見た時に、その色の光が人間の眼の網膜内で勝手に混ざり合ってください、そうすれば光の色の混ざり方(加法混色)になるからねっていう話です。それが印象派以降の色を鮮やかにみせる手法だったわけです。

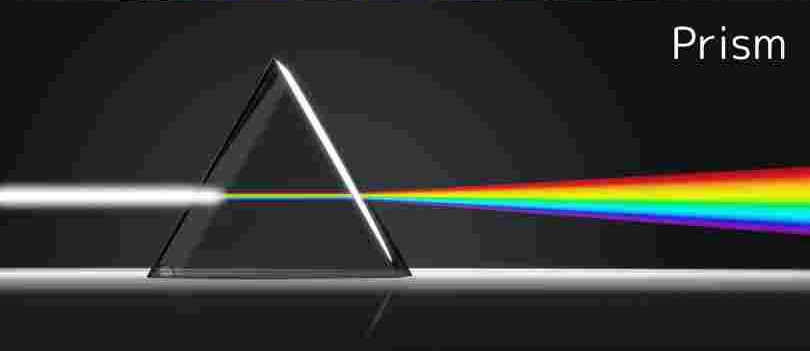

印象派の使う色は現実的ではありません。いくら影の色が青いといっても現実そこまで青くは見えないのです。ですがそこのある色(色のスペクトル)をプリズム(色を分化するやつ)で分解して青だけを取り出そうとすればさらに青を強く感じることができます。スペクトルの考え方が発達したのは~年です。

そしてこの分解というのはモダニズム運動の価値観と似ています。

産業革命以降のモダニズム運動ではハバーマスが定義したように、それまで宗教と政治と科学が一つだった中世時代から、芸術・科学・宗教・政治など各々が切り離されて分化され研究さていくようになります。

各分野が一つだった中世では絵画の分野でも色が混ざり全体的に色調は黒と暗い黄色だったのに対し、印象派に至ると色が分化しそれぞれの色の原色が生きてきます。その後の点描主義では完全に色が分離されキャンバスの上で混ざることはなく、見る人の眼の網膜で色が混ざって見えるようにさせたのです。つまり当時の思想の流れと美術のスタイルもリンクする部分があるということです。

量子力学(科学)との関係性

量子力学と点描主義(印象派)の関係

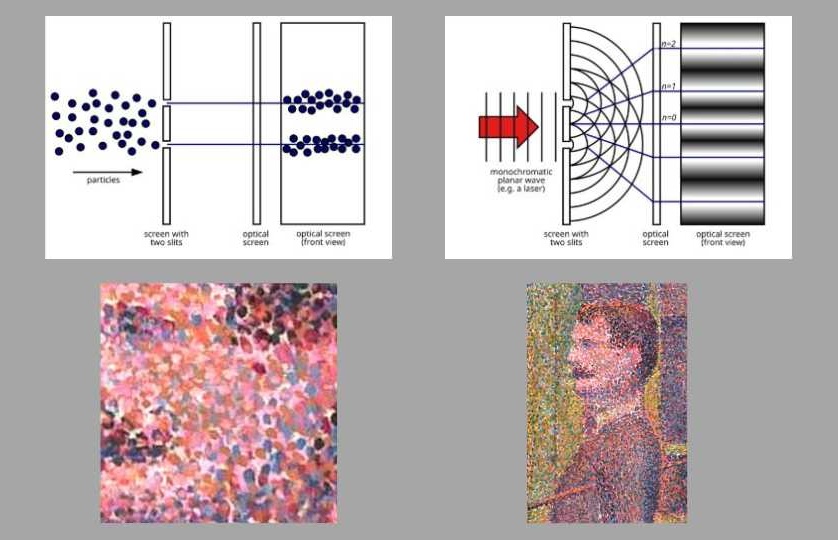

素粒子は粒である=点描主義における色の粒

素粒子は波である=点描主義における色と色が干渉しあい網膜で混ざる現象

1900年以降から研究された量子力学(Quantum mechanics)とはこれ以上分けることのできない、目に見えない素粒子の世界を探求する学問です。物質の最小単位とはなんだろうかと、、、物質を分解し、分解し、分解して細分化していってどうなっているのかを研究していたったのがこの学問です。これは先のモダニズムの考え方と似ていますね。1925年以降に、ハイゼンベルクの行列力学とシュレディンガー波動力学で体系化されていきます。

ここで、目に見えない素粒子の世界では素粒子は粒(点)と波(線?)の両方の性質を持っています。これは絵画の色と類似しています。どういうことかというと、ある絵画のある部分の色は筆でおかれた「点・粒」のようなものです。ですが遠くから見ると隣り合う色は点描主義で実践されたように、混ざってみえるので「波」のように相互作用し、干渉しあうのです。これは絵全体を見ると「色や形やコンセプト」などが全て混ざり合うと伝えたいことがあたかも波の波長のように人間の感情に訴えかけ、不確定で、干渉することと似ています。当時の点描主義や印象派の画家たちは彼らの絵で、量子力学の理論をすでに表していたとみることができるかもしれません。芸術家は科学より先に感性で時代の要求するものを捉えていたのです。

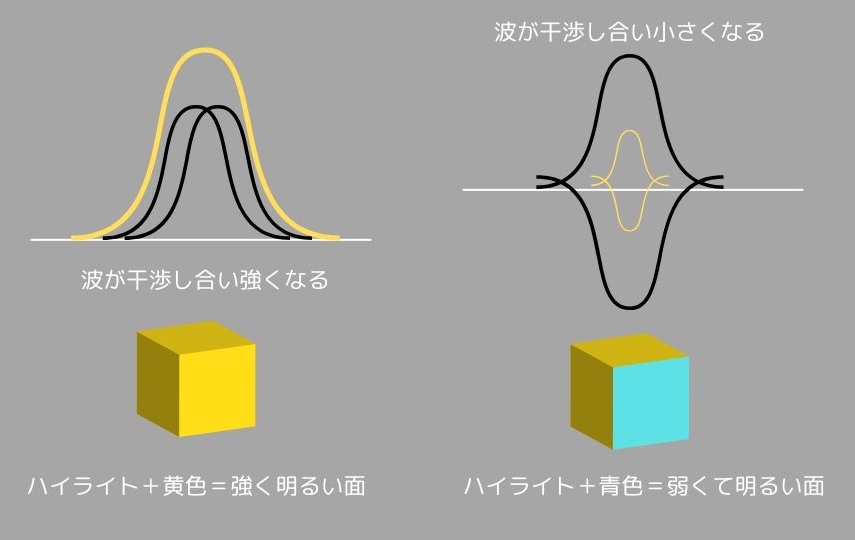

量子力学では素粒子を人間が観測すると粒(点)のようになり=粒の位置が確定する。人間が観測していないと波のように運動する=粒の位置が不確定で曖昧である。また素粒子が波の状態のときは互いに干渉しあいます。つまり同じ波長がが重なる部分は強くなり、反対の波長が重なりあうと弱くなります。このような状態を量子力学では不確定性原理と言います。

これは絵画でも同じことがおこります。人間がある絵画の中の色や形や面をじっくり見て観測すると、それが構図にのどこにあるのかわかります。つまり構図における色や面の位置が決まって見えるのです。

ですが遠くからこの絵画とは何か?何を言いたいのか?とただ絵画を楽しむ目的で鑑賞すると、なんともいろいろなことを感じさせられたり、もっと内面的な感情の世界に没入していくわけです。そうなると絵画の中での「色や形や面」とは互いに干渉しあい不確定であり、動いているようで、なんとも捉えようのないそれぞれの個体として影響しあうということです。ある色と形は干渉しあい強く見えたり、ある色と色は打ち消しあって弱くみえたりするわけです。不確定性原理では、量子の位置と運動量を観測する時、両方を同時に一つの値に確定することはできないという原理です。ようは粒と波を同時に観測できないという意味です。これは自然とは曖昧であって確定しているものではないということで、古典力学(世の中は確定している)という考えに真っ向から反対するものでした。

-

URLをコピーしました!

●よければコメントください

コメント一覧 (2件)

美術の話、美術史の話、ペインター達の話などのクラスを希望する。2週間に一度定期的に講義形式でやってくれたらいい。有料で、1人月1000円くらいであれば多くの人が集まるでしょう。YouTubeで探しているのだけれど、今のところ良い感じのは見つからない。

クラシック音楽では2人良いスピーカーがいて双方大人気。なぜか美術にはいない。源馬さんはピッタリと思う。

ありがとうございます。そのようなペインターの話を聞ける

クラスも興味深いですね。検討してみます^^